Софизм - что это? Примеры софизмов. Софизм мед

Софизм - что это? Примеры софизмов

Софизм в переводе с греческого означает дословно: уловка, выдумка или мастерство. Этим термином называют утверждение, являющееся ложным, но не лишенным элемента логики, за счет чего при поверхностном взгляде на него кажется верным. Возникает вопрос: софизм – что это и чем он отличается от паралогизма? А различие в том, что софизмы основаны на сознательном и преднамеренном обмане, нарушении логики.

История появления термина

Софизмы и парадоксы были замечены еще в древности. Один из отцов философии - Аристотель называл это явление мнимыми доказательствами, которые появляются из-за недостатка логического анализа, что приводит к субъективности всего суждения. Убедительность доводов является всего лишь маскировкой для логической ошибки, которая в каждом софистском утверждении, бесспорно, есть.

Софизм – что это такое? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть пример древнего нарушения логики: «Имеешь то, что не терял. Терял рога? Значит, у тебя есть рога». Здесь есть упущение. Если первую фразу видоизменить: «Имеешь все, что не терял», тогда вывод становится верным, но довольно неинтересным. Одним из правил первых софистов было утверждение о том, что необходимо наихудший аргумент представить как лучший, а целью спора являлась только победа в нем, а не поиск истины.

Софисты утверждали, что любое мнение может быть законным, тем самым отрицая закон противоречия, позднее сформулированный Аристотелем. Это породило многочисленные виды софизмов в разных науках.

Источники софизмов

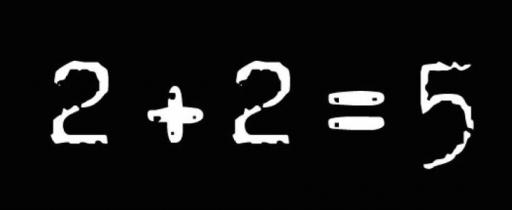

Источниками софизмов может выступать терминология, которая используется во время спора. Многие слова имеют несколько смыслов (доктор может быть врачом или же научным сотрудником, имеющим ученую степень), за счет чего и происходит нарушение логики. Софизмы в математике, например, основаны на изменении чисел путем перемножения их и последующего сравнения исходных и полученных данных. Неправильное ударение тоже может быть оружием софиста, ведь множество слов при изменении ударения меняют и смысл. Построение фразы иногда очень запутанно, как, например, два умножить на два плюс пять. В данном случае непонятно имеется ли в виду сумма двойки и пятерки, умноженная на два, или же сумма произведения двоек и пятерки.

Сложные софизмы

Если рассматривать более сложные логические софизмы, то стоит привести пример с включением во фразу посылки, которую еще нужно доказать. То есть сам аргумент не может являться таковым до тех пор, пока он не доказан. Еще одним нарушением считается критика мнения оппонента, которая направлена на ошибочно приписываемые ему суждения. Такая ошибка широко распространена в повседневной жизни, где люди приписывают друг другу те мнения и мотивы, которые им не принадлежат.

Кроме того, фраза, сказанная с некоторой оговоркой, может подменяться на выражение, таковой оговорки не имеющее. За счет того, что внимание не заостряется на факте, который был упущен, утверждение выглядит вполне обоснованным и логически правильным. Так называемая женская логика тоже относится к нарушениям нормального хода рассуждения, так как представляет собой сооружение цепочки мыслей, которые не связаны друг с другом, но при поверхностном рассмотрении связь может обнаруживаться.

Причины софизмов

К психологическим причинам софизмов относят интеллект человека, его эмоциональность и степень внушаемости. То есть более умному человеку достаточно завести своего оппонента в тупик, чтобы тот согласился с предложенной ему точкой зрения. Подверженный аффективным реакциям человек может поддаться своим чувствам и пропустить софизмы. Примеры таких ситуаций встречаются везде, где есть эмоциональные люди.

Чем более убедительной будет речь человека, тем больше шанс, что окружающие не заметят ошибок в его словах. На это и рассчитывают многие из тех, кто пользуется такими приемами в споре. Но для полного понимания этих причин стоит разобрать их более подробно, так как софизмы и парадоксы в логике часто проходят мимо внимания неподготовленного человека.

Интеллектуальные и аффективные причины

Развитая интеллектуальная личность имеет возможность следить не только за своей речью, но еще и за каждым аргументом собеседника, обращая при этом свое внимание на аргументы, приводимые собеседником. Такого человека отличает больший объем внимания, умение искать ответ на неизвестные вопросы вместо следования заученным шаблонам, а также большой активный словарный запас, при помощи которого мысли выражаются наиболее точно.

Объем знаний тоже имеет немаловажное значение. Умелое применение такого вида нарушений, как софизмы в математике, недоступно малограмотному и не развивающемуся человеку.

К таковым относится боязнь последствий, из-за чего человек не способен уверенно высказать свою точку зрения и привести достойные аргументы. Говоря об эмоциональных слабостях человека, нельзя забывать о надежде найти в любой получаемой информации подтверждение своих взглядов на жизнь. Для гуманитария могут стать проблемой математические софизмы.

Волевые

Во время обсуждения точек зрения происходит воздействие не только на разум и чувства, но еще и на волю. Уверенный в себе и напористый человек с большим успехом отстоит свою точку зрения, даже если та была сформулирована с нарушением логики. Особенно сильно такой прием действует на большие скопления людей, подверженных эффекту толпы и не замечающих софизм. Что это дает оратору? Возможность убедить практически в чем угодно. Еще одной особенностью поведения, позволяющей победить в споре при помощи софизма, является активность. Чем более пассивен человек, тем больше шансов убедить его в своей правоте.

Вывод – эффективность софистских высказываний зависит от особенностей обоих людей, задействованных в разговоре. При этом эффекты всех рассмотренных качеств личности складываются и влияют на исход обсуждения проблемы.

Примеры нарушений логики

Софизмы, примеры которых будут рассмотрены ниже, сформулированы довольно давно и являются простыми нарушениями логики, использующимися лишь для тренировки умения спорить, так как увидеть несоответствия в этих фразах достаточно легко.

Итак, софизмы (примеры):

Полное и пустое – если две половины равны, то и две целые части тоже являются одинаковыми. В соответствии с этим – если полупустое и полуполное одинаково, значит, пустое равно полному.

Еще один пример: «Знаешь о чем хочу у тебя спросить?» - «Нет». – «А о том, что добродетель - это хорошее качество человека?» - «Знаю». – «Получается, что ты не знаешь то, что знаешь».

Лекарство, помогающее больному, это добро, а чем больше добра, тем лучше. То есть лекарств можно принимать как можно больше.

Очень известный софизм гласит: «У этой собаки есть дети, значит, она является отцом. Но так как она твоя собака, то значит, она твой отец. Кроме этого, если ты бьешь собаку, то ты бьешь отца. А еще являешься братом щенят».

Логические парадоксы

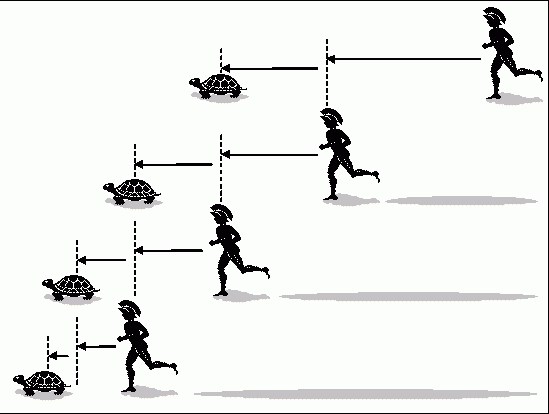

Софизмы и парадоксы – два разных понятия. Парадоксом называется суждение, которое может доказать, что суждение одновременно является как ложным, так и истинным. Это явление разделяется на 2 вида: апория и антиномия. Первое подразумевает появление вывода, который противоречит опыту. Примером служит парадокс, сформулированный Зеноном: быстроногий Ахиллес не в состоянии догнать черепаху, так как она при каждом последующем шаге будет отдаляться от него на некоторое расстояние, не давая ему догнать себя, ведь процесс деления отрезка пути бесконечен.

Антиномия же – это парадокс, предполагающий наличие двух взаимоисключающих суждений, которые одновременно истинны. Фраза «я лгу», может являться как истиной, так и ложью, но если это правда, то человек, произносящий ее, говорит истину и не считается лжецом, хотя фраза подразумевает обратное. Существуют интересные логические парадоксы и софизмы, часть которых будет описана ниже.

Логический парадокс «Крокодил»

У жительницы Египта крокодил выхватил ребенка, но, сжалившись над женщиной, после ее мольбы он выдвинул условия: если она угадает, вернет ли он ей ребенка или нет, то он, соответственно, отдаст или не отдаст его. После этих слов мать задумалась и сказала, что ребенка он ей не отдаст.

На это крокодил ответил: ребенка ты не получишь, ведь в случае, когда сказанное тобой правда, я не могу отдать тебе ребенка, так как если отдам, твои слова уже не будут истинными. А если это неправда – я не могу вернуть ребенка по уговору.

После чего мать оспорила его слова, говоря, что он в любом случае должен отдать ей ребенка. Слова обосновывались следующими доводами: если ответ был правдой, то по договору крокодил должен был вернуть отнятое, а в противном случае он также обязан отдать ребенка, ведь отказ будет означать, что слова матери справедливы, а это опять же обязывает вернуть малыша.

Логический парадокс «Миссионер»

Попав к людоедам, миссионер понял, что его скоро съедят, но при этом у него была возможность выбрать – сварят его или зажарят. Миссионер должен был произнести утверждение, и если оно окажется истинным, тогда его приготовят первым способом, а ложь приведет ко второму способу. Сказав фразу, «вы зажарите меня», миссионер тем самым обрекает людоедов на неразрешимую ситуацию, в которой они не могут решить каким способом его приготовить. Зажарить его людоеды не могут – в этом случае он окажется прав и они обязаны сварить миссионера. А если неправ – то зажарить, но и этого сделать не получится, так как тогда слова путешественника будут истинными.

Нарушения логики в математике

Обычно математические софизмы доказывают равенство неравных чисел или арифметических выражений. Один из самых простых образцов – сравнение пятерки и единицы. Если от 5 отнять 3, то получится 2. При вычитании 3 из 1 получается -2. При возведении обоих полученных чисел в квадрат получаем одинаковый результат. Таким образом, первоисточники этих операций равны, 5=1.

Рождаются математические задачи-софизмы чаще всего благодаря преобразованию исходных чисел (например – возведению в квадрат). В итоге получается, что результаты этих преобразований равны, из чего делается вывод о равенстве исходных данных.

Задачи с нарушенной логикой

Почему брусок остается в состоянии покоя, когда на нем стоит гиря весом в 1 кг? Ведь в данном случае на него действует сила тяжести, разве это не противоречит первому закону Ньютона? Следующая задача – натяжение нити. Если закрепить гибкую нить одним концом, приложив ко второму силу F, то натяжение в каждом ее участке станет равным F. Но, так как она состоит из бесчисленного количества точек, то и сила, приложенная ко всему телу, будет равна бесконечно большому значению. Но согласно опыту, этого не может быть в принципе. Математические софизмы, примеры с ответами и без можно найти в книге под авторством А.Г. и Д.А. Мадера.

Действие и противодействие. Если третий закон Ньютона справедлив, то какая бы сила ни была приложена к телу, противодействие будет удерживать его на месте и не даст сдвинуться.

Плоское зеркало меняет местами правую и левую сторону отображаемого в нем предмета, тогда почему верх и низ не изменяются?

Софизмы в геометрии

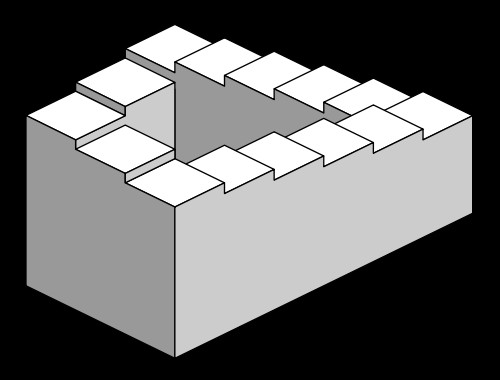

Умозаключения, имеющие название геометрические софизмы, обосновывают какой-либо неверный вывод, связанный с действиями над геометрическими фигурами или их анализом.

Типичный пример: спичка длиннее, чем телеграфный столб, причем вдвое.

Длину спички будет обозначать а, длину столба – б. Разность между этими величинами – c. получается, что b - a = c, b = a + c. Если данные выражения перемножить, получится следующее: b2 - ab = ca + c2. При этом из обеих частей выведенного равенства возможно вычесть составляющую bc. Получится следующее: b2 - ab - bc = ca + c2 - bc, или b (b - a - c) = - c (b - a - c). Откуда b = - c, но c = b - a, поэтому b = a - b, или a = 2b. То есть спичка и правда вдвое длиннее столба. Ошибка в данных вычислениях заключается в выражении (b – a - c), которое равно нулю. Такие задачи-софизмы обычно путают школьников или людей, далеких от математики.

Философия

Софизм как философское направление возник примерно во второй половине V века до н. э. Последователями этого течения были люди, относящие себя к мудрецам, так как термин «софист» означал «мудрец». Первым человеком, который себя так называл, был Протагор. Он и его современники, придерживающиеся софистских взглядов, считали, что все субъективно. Согласно представлениям софистов, человек есть мера всех вещей, а это значит, что любое мнение истинно и никакая точка зрения не может считаться научной или правильной. Это касалось и религиозных воззрений.

Примеры софизмов в философии: девушка - не человек. Если допустить, что девушка является человеком, то верно утверждение, что она молодой человек. Но так как молодой человек – это не девушка, то девушка - не человек. Наиболее известный софизм, который к тому же содержит долю юмора, звучит так: чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.

Софизм Эватла

Человек по имени Эватл брал уроки софизма у известного мудреца Протагора. Условия были таковы: если ученик после получения навыков спора выиграет в судебном процессе, то заплатит за обучение, иначе оплаты не будет. Подвох заключался в том, что после обучения ученик просто не стал участвовать ни в одном процессе и, таким образом, не был обязан платить. Протагор пригрозил подачей жалобы в суд, говоря, что ученик заплатит в любом случае, вопрос лишь в том, будет ли это приговор суда или же ученик выиграет дело и обязан будет оплатить обучение.

Эватл не согласился, обосновав тем, что если его присудят к оплате, то по договору с Протагором, проиграв дело, платить он не обязан, но при победе согласно приговору суда он также не должен учителю деньги.

Софизм «приговор»

Примеры софизмов в философии дополняются «приговором», в котором говорится о том, что некого человека приговорили к смерти, но сообщили об одном правиле: казнь произойдет не сразу, а в течение недели, причем день казни не будет сообщен заранее. Услышав это, приговоренный начал рассуждать, стараясь понять, в какой же день произойдет страшное для него событие. Согласно его соображениям, если казнь не произойдет до самого воскресенья, то уже в субботу он будет знать, что его казнят завтра – то есть правило, о котором ему сказали, уже нарушено. Исключив воскресенье, приговоренный точно так же подумал и о субботе, ведь если он знает, что в воскресенье его не казнят, то при условии, что до пятницы казни не произойдет, суббота тоже исключается. Обдумав все это, он пришел к выводу, что его не могут казнить, так как правило будет нарушено. Но в среду был удивлен, когда появился палач и сделал свое ужасное дело.

Притча о железной дороге

Примером такого вида нарушений логики, как экономические софизмы, является теория о постройке железной дороги из одного крупного города в другой. Особенностью этого пути служил разрыв на небольшой станции между двумя пунктами, которые соединяла дорога. Этот разрыв, с экономической точки зрения, помог бы малым городам за счет привнесения денег проезжих людей. Но на пути двух больших городов существует не один населенный пункт, то есть разрывов в железной дороге, для извлечения максимальной прибыли, должно быть много. Это означает построение железной дороги, которой на самом деле не существует.

Причина, препятствие

Софизмы, примеры которых рассмотрены Фредериком Бастиа, стали очень известны, а особенно нарушение логики «причина, препятствие». Первобытный человек не имел практически ничего и для того, чтобы что-то получить, ему приходилось преодолевать множество препятствий. Даже простой пример с преодолением расстояния показывает, что индивиду будет очень сложно самостоятельно преодолеть все барьеры, встающие на пути любого одиночного путешественника. Но в современном обществе решением проблем преодоления препятствий занимаются специализированные на таком занятии люди. Причем эти препятствия превратились для них в способ заработка, то есть обогащения.

Каждое новое созданное препятствие дает работу множеству людей, из этого следует, что препятствия должны быть, чтобы общество и каждый человек в отдельности обогащались. Так какой же вывод верен? Препятствие или его устранение является благом для человечества?

Аргументы в дискуссии

Доводы, приводимые людьми во время обсуждения, разделяются на объективные и некорректные. Первые направлены на разрешение проблемной ситуации и нахождение правильного ответа, в то время как вторые преследуют цель победить в споре и не более того.

Первым видом некорректных аргументов можно считать аргумент к личности того человека, с кем ведется спор, обращение внимания на его черты характера, особенности внешности, убеждения и прочее. Благодаря такому подходу спорящий человек воздействует на эмоции собеседника, тем самым убивая в нем разумное начало. Существуют также аргументы к авторитету, силе, выгоде, тщеславию, верности, невежеству и здравому смыслу.

Итак, софизм – что это? Прием, помогающий в споре, или бессмысленные рассуждения, не дающие никакого ответа и потому не имеющие ценности? И то,и другое.

fb.ru

§ 3. Софизмы и зарождение логики

Очень многие софизмы выглядят как лишенная смысла и цели игра с языком; игра, опирающаяся на многозначность языковых выражений, их неполноту, недосказанность, зависимость их значений от контекста и т.д. Эти софизмы кажутся особенно наивными и несерьезными.

Платон описывает, как два софиста запутывают простодушного человека по имени Ктесипп.

— Скажи-ка, есть ли у тебя собака?

— И очень злая, — отвечал Ктесипп.

— А есть ли у нее щенята?

— Да, тоже злые.

— А их отец, конечно, собака же?

— Я даже видел, как он занимается с самкой.

— И этот отец тоже твой?

— Конечно.

— Значит, ты утверждаешь, что твой отец — собака и ты брат щенят!

Смешно, если и не Ктесиппу, то всем окружающим, ведь такие беседы обычно проходили при большом стечении народа. Но только ли смешно?

Или доказательство того, что глаза не нужны для зрения, поскольку, закрыв любой из них, мы продолжаем видеть. Только ли комичная ерунда здесь?

Или такое рассуждение:

«Тот, кто лжет, говорит о деле; о котором идет речь, или не говорит о нем; если он говорит о деле, он не лжет; если он не говорит о деле, он говорит о чем-то несуществующем, а о нем невозможно ни мыслить, ни говорить».

Софизмы и логический анализ языка

Эту игру понятиями Платон представлял просто как смешное злоупотребление языком и сам, придумывая софизмы, не раз показывал софистам, насколько легко подражать их искусству играть словами. Но нет ли здесь и второго, более глубокого и серьезного плана? Не вытекает ли отсюда интересная для логики мораль?

И, как это ни кажется поначалу странным, такой план здесь определенно есть и такую мораль, несомненно, можно извлечь. Нужно только помнить, что эти и подобные им рассуждения велись очень давно. Так давно, что не было даже намеков на существование особой науки о доказательстве и опровержении, не были открыты ни законы логики, ни сама идея таких законов.

Все эти софистические игры и шутки, несерьезность и увертливость в споре, склонность отстаивать самое нелепое положение и с одинаковой легкостью говорить «за» и «против» любого тезиса, словесная эквилибристика, являющаяся вызовом как обычному употреблению языка, так и здравому смыслу, — все это только поверхность, за которой скрывается глубокое и серьезное содержание. Оно не осознавалось ни самими софистами, ни их противниками, включая Платона и Аристотеля, но оно очевидно сейчас.

В софистике угас интерес к вопросу, как устроен мир, но осталась та же мощь абстрагирующей деятельности, какая была у предшествующих философов. И одним из объектов этой деятельности стал язык. В софистических рассуждениях он подвергается всестороннему испытанию, осматривается, ощупывается, переворачивается с ног на голову и т.д. Это испытание языка действительно напоминает игру, нередко комичную и нелепую для стороннего наблюдателя, но в основе своей подобную играм подрастающих хищников, отрабатывающих в них приемы будущей охоты. В словесных упражнениях, какими были софистические рассуждения, неосознанно отрабатывались первые, конечно, еще неловкие приемы логического анализа языка и мышления.

Обычно Аристотеля, создавшего первую последовательную логическую теорию, рисуют как прямого и недвусмысленного противника софистов во всех аспектах. В общем это так. Однако в отношении логического анализа языка он был прямым продолжателем начатого ими дела. И можно сказать, что, если бы не было Сократа и софистов, не создалось бы почвы для научного подвига создания логики.

Софисты придавали исключительное значение человеческому слову и первыми не только подчеркнули, но и показали на деле его силу. «Слово, — говорил софист Горгий, — есть великий властелин, который, обладая весьма малым и совершенно незаметным телом, совершает чудеснейшие дела. Ибо оно может и страх изгнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, и сострадание пробудить... То же самое значение имеет сила слова в отношении к настроению души, какую сила лекарства относительно природы тел. Ибо подобно тому, как из лекарств одни изгоняют из тела одни соки, другие иные, и одни из них устраняют болезнь, а другие прекращают жизнь, точно так же и из речей одни печалят, другие радуют, третьи устрашают, четвертые ободряют, некоторые же отравляют и околдовывают душу, склоняя ее к чему-нибудь дурному».

Язык, являвшийся до софистов только незаметным стеклом, через которое рассматривается мир, со времени софистов впервые стал непрозрачным. Чтобы сделать его таким, а тем самым превратить его в объект исследования, необходимо было дерзко и грубо обращаться с устоявшимися и инстинктивными правилами его употребления. Превращение языка в серьезный предмет особого анализа, в объект систематического исследования было первым шагом в направлении создания науки логики.

Важным является также типичное для софистов подчеркнуто формальное отношение к языку. Отрывая мысль от ее объекта, они отодвигают в сторону вопрос о соответствии ее этому объекту и замыкают мысль, потерявшую интерес к действительности и истине, только на слове. Как раз на этом пути, на пути преимущественного структурного восприятия языка и отвлечения от выражаемого им содержания, и возникло центральное понятие логики, понятие о чистой, или логической, форме мысли.

«...О чем бы ни шла речь, — говорит о софистах Платон, — об истинном или ложном, они опровергали все совершенно одинаково». Со всех, пожалуй, точек зрения такое поведение предосудительно, кроме одной, именно той, что связана с логической формой. Выявление этой формы требует как раз полного отвлечения от конкретного содержания и, таким образом, от вопроса об истине. В идее аргументации с равной силой «за» и «против» любого положения, идее, проводимой сознательно и последовательно, можно усматривать зародыш основного принципа формальной логики: правильность рассуждения зависит только от его формы, и ни от чего иного. Она не зависит, в частности, от существования или несуществования обсуждаемого объекта, от его ценности или никчемности и т.д. Она не зависит и от истинности или ложности входящих в рассуждение утверждений, эта мысль смутно просмат-ривается как будто за вольным обращением софистов с истиной и ложью.

Софизмы и противоречивое мышление

В софизмах есть смутное предвосхищение многих конкретных законов логики, открытых гораздо позднее. Особенно часто обыгрывается в них тема недопустимости противоречий в мышлении.

— Скажи, — обращается софист к молодому любителю споров, — может одна и та же вещь иметь какое-то свойство и не иметь его?

— Очевидно, нет.

— Посмотрим. Мед сладкий?

— Да.

— И желтый тоже?

— Да, мед сладкий и желтый. Но что из этого?

— Значит, мед сладкий и желтый одновременно. Но желтый — это сладкий или нет?

— Конечно, нет. Желтый — это желтый, а не сладкий.

— Значит, желтый — это не сладкий?

— Конечно.

— О меде ты сказал, что он сладкий и желтый, а потом согласился, что желтый значит не сладкий, и потому как бы сказал, что мед является сладким и не сладким одновременно. А ведь вначале ты твердо говорил, что ни одна вещь не может и обладать и не обладать каким-то свойством.

Конечно, софисту не удалось доказать, что мед имеет противоречащие друг другу свойства, являясь сладким и несладким вместе. Подобные утверждения невозможно доказать: они несовместимы с логическим законом противоречия, говорящим, что высказывание и его отрицание («мед сладкий» и «мед не является сладким») не могут быть истинными одновременно.

И вряд ли софист всерьез стремится опровергнуть данный закон. Он только делает вид, что нападает на него, ведь он упрекает собеседника, что тот путается и противоречит себе. Такая попытка оспорить закон противоречия выглядит скорее защитой его. Ясной формулировки закона здесь, разумеется,.нет, речь идет только о приложении его к частному случаю.

«Софисты», — пишет французский историк философии Э.Гратри, — это те, которые не допускают ни в умозрении, ни в практике той основной и необходимой аксиомы разума, что невозможно и утверждать и отрицать одно и то же, в одно и то же время, в одном и том же смысле и в одном и том же отношении».

Очевидно, что это совершенно несправедливое обвинение. Актерство софистов, разыгрывание ими сомнения в справедливости приложений закона противоречия принимаются Э.Гратри за чистую монету. Когда софист говорит от себя, а не по роли, что, впрочем, бывает крайне редко, он вовсе не кажется защитником противоречивого мышления. В диалоге «Софист» Платон замечает, что испытание мыслей на противоречивость является несомненным требованием справедливости. Эта мысль Платона является только повторением утверждения софиста Горгия.

Таким образом, софизмы древних, сформулированные еще в тот период, когда логики как теории правильного рассуждения еще не было, в большинстве своем прямо ставят вопрос о необходимости ее построения. Прямо в той мере, в какой это вообще возможно для софистического способа постановки проблем. Именно с софистов началось осмысление и изучение доказательства и опровержения. И в этом плане они явились прямыми предшественниками Аристотеля.

Софизмы как особая форма постановки проблем

Чаще всего анализ софизма не может быть завершен раскрытием логической или фактической ошибки, допущенной в нем. Это как раз самая простая часть дела. Сложнее уяснить проблемы, стоящие за софизмом, и тем самым раскрыть источник недоумения и беспокойства, вызываемого им, и объяснить, что придает ему видимость убедительного рассуждения.

В обычном представлении и в специальных работах, касающихся развития науки, общим местом является положение, что всякое исследование начинается с постановки проблемы. Последовательность «проблема — исследование — решение» считается приложимой ко всем стадиям развития научных теорий и ко всем видам человеческой деятельности. Хорошая, то есть ясная и отчетливая, формулировка задачи рассматривается как непременное условие успеха предстоящего исследования или иной деятельности.

Все это ясно, но лишь применительно к развитым научным теориям и достаточно стабилизировавшейся и отработанной деятельности. В теориях, находящихся на начальных этапах своего развития и только нащупывающих свои основные принципы, выдвижение и уяснение проблем во многом совпадает и переплетается с самим процессом исследования и не может быть однозначно отделено от него. Аналогично в случае других видов человеческой деятельности.

В обстановке, когда нет еще связной, единой и принятой большинством исследователей теории, твердой в своем ядре и развитой в деталях, проблемы ставятся во многом в расчете на будущую теорию. И они являются столь же расплывчатыми и неопределенными, как и те теоретические построения и сведения, в рамках которых они возникают.

Эту особую форму выдвижения проблем можно назвать парадоксальной, или софистической. Она подобна в своем существе тому способу, каким в античности поднимались первые проблемы, касающиеся языка и логики.

Отличительной особенностью софизма является его двойственность, наличие, помимо внешнего, еще и определенного внутреннего содержания. В этом он подобен символу и притче.

Подобно притче, внешне софизм говорит о хорошо известных вещах. При этом рассказ обычно строится так, чтобы поверхность не привлекала самостоятельного внимания и тем или иным способом — чаще всего путем противоречия здравому смыслу — намекала на иное, лежащее в глубине содержание. Последнее, как правило, неясно и многозначно. Оно содержит в неразвернутом виде, как бы в зародыше, проблему, которая чувствуется, но не может быть сколь-нибудь ясно сформулирована до тех пор, пока софизм не помещен в достаточно широкий и глубокий контекст. Только в нем она обнаруживается в сравнительно отчетливой форме. С изменением контекста и рассмотрением софизма под углом зрения иного теоретического построения обычно оказывается, что в том же софизме скрыта совершенно иная проблема.

В русских сказках встречается мотив очень неопределенного задания. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Как это ни удивительно, однако герой, отправляясь «неизвестно куда», находит именно то, что нужно. Задача, которую ставит софизм, подобна этому заданию, хотя и является намного более определенной.

В притче «Перед параболами» Ф.Кафка пишет: «Слова мудрецов подобны параболам. Когда мудрец говорит: «Иди туда», то он не имеет в виду, что ты должен перейти на другую сторону. Нет, он имеет в виду некое легендарное «Там», нечто, чего мы не знаем, что и он сам не мог бы точнее обозначить». Это точная характеристика софизма как разновидности притчи. Нельзя только согласиться с Кафкой, что «все эти параболы означают только одно — непостижимое непостижимо». Содержание софизмов разностороннее и глубже, и оно, как показывает опыт их исследования, вполне постижимо. В заключение обсуждения проблем, связанных с софизмами, необходимо подчеркнуть, что не может быть и речи о реабилитации или каком-то оправдании тех рассуждений, которые преследуют цель выдать ложь за истину, используя для этого логические или семантические ошибки.

Речь идет только о том, что слово «софизм» имеет, кроме этого современного и хорошо устоявшегося смысла, еще и иной смысл. В этом другом смысле софизм представляет собой неизбежную на определенном этапе развития теоретического мышления форму постановки проблем. Сходным образом и само слово «софист» означает не только «интеллектуального мошенника», но и философа, впервые задумавшегося над проблемами языка и логики.

Все в истории повторяется, появляясь в первый раз как трагедия, а во второй — как фарс. Перефразируя этот афоризм, можно сказать, что софизм, впервые выдвигающий некоторую проблему, является, в сущности, трагедией недостаточно зрелого и недостаточно знающего ума", пытающегося как-то понять то, что он пока не способен выразить даже в форме вопроса. Софизм, вуалирующий известную и, возможно, уже решенную проблему, повторяющий тем самым то, что уже пройдено, является, конечно, фарсом.

Литература

Аристотель. Риторика//Античные риторики. — М.: 1978.

Ивин А. А. Искусство правильно мыслить. — М.: 1990.

Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора. — Пг.: 1918.

Попов П.С., Стяжкин Н.И. Развитие логических идей от античности до эпохи Возрождения. — М.: 1974.

Уемов А. И. Логические ошибки. — М.: 1957.

Чернышев Б.С. Софистика. — М.: 1951.

Шопенгауэр А. Эристика, или Искусство побеждать в спорах. - СПб.: 1900.

Контрольные вопросы

Какие логические ошибки лежат в основе софизмов? В чем недостатки стандартного истолкования софизмов? Какие решения предлагались для апорий Зенона? Какие проблемы могут стоять за этими апориями?

Какую роль сыграли софизмы в становлении логики?

В чем особенность софизма как формы постановки проблемы?

Темы рефератов и докладов

Софизм как интеллектуальное мошенничество Софизмы как особая форма постановки проблем Софизмы в античной философии и логике Роль софизмов в становлении логики Логические ошибки в софизмах Апории Зенона и их современное истолкование

studfiles.net

2. Софизмы. Основы теории аргументации [Учебник]

Софизм обычно определяется как умозаключение или рассуждение, обосновывающее какую-нибудь заведомую нелепость, абсурд или парадоксальное утверждение, противоречащее общепринятым представлениям.

Хорошим примером софизма является ставший знаменитым еще в древности софизм «Рогатый». С его помощью можно уверить каждого человека, что он рогат: «Что ты не терял, то имеешь; рога ты не терял; значит, у тебя рога».

Софизмы — логически неправильные рассуждения, выдаваемые за правильные и доказательные.

Само собой разумеется, что убедить человека в том, что у него есть рога, можно только посредством обмана или злоупотребления доверием. А это и есть мошенничество. Отсюда «софист» в одиозном, дурном значении — это человек, готовый с помощью любых, в том числе и недозволенных, приемов отстаивать свои утверждения, не считаясь с тем, истинны они на самом деле или нет.

Чем обусловлена кажущаяся убедительность многих софизмов, иллюзия их «логичности» и «доказательности»? Она связана с хорошо замаскированной ошибкой, с нарушением правил языка или логики. Софизм — это обман. Но обман тонкий и закамуфлированный, так что его не сразу и не каждому удается раскрыть.

В софизмах эксплуатируются многие особенности нашего повседневного языка. В нем обычны метафоры, т.е. обороты речи, заключающие скрытое уподобление, образное сближение слов на базе их переносного значения:

Неустанно ночи длинной

Сказка черная лилась,

И багровый над долиной

Загорелся поздно глаз.

(И.Анненский)

Многие обычные слова и обороты многозначны. Например, слово «земля» имеет, как отмечается в словаре современного русского языка, восемь значений, и среди них: «суша», «почва», «реальная действительность», «страна», «территория»... У прилагательного «новый» — тоже восемь значений, среди которых и «современный», и «следующий», и «незнакомый»... В языке есть омонимы — одинаково звучащие, но разные по значению слова (коса из волос, коса как орудие для косьбы и коса как узкая отмель, вдающаяся в воду).

Эти особенности языка способны нарушать однозначность выражения мысли и вести к смешению значений слов, что создает благоприятную почву для софизмов.

Софизмы могут основываться и на логических ошибках, таких, как умышленная подмена тезиса доказательства, несоблюдение правил логического вывода, принятие ложных посылок за истинные и т.п.

Говоря о мнимой убедительности софизмов, древнеримский философ Сенека сравнивал их с искусством фокусников: мы не можем сказать, как совершаются их манипуляции, хотя твердо знаем, что все делается совсем не так, как нам представляется.

Ф.Бэкон сравнивал того, кто прибегает к софизмам, с лисой, которая хорошо петляет, а того, кто раскрывает софизмы, — с гончей, умеющей распутывать следы.

Чтобы успешно справляться с софизмами, встречающимися в процессе аргументации, надо хорошо знать обсуждаемый предмет и обладать определенными навыками логического анализа рассуждений, уметь подмечать допускаемые оппонентом логические ошибки и убедительно раскрывать несостоятельность его аргументов.

Рассмотрим несколько типичных софизмов и на конкретных примерах покажем те обычные нарушения требований логики, которые лежат в их основе.

В одном из своих диалогов Платон описывает, как два древних софиста запутывают простодушного человека по имени Ктесипп.

— Скажи-ка, есть ли у тебя собака?

— И очень злая, — отвечает Ктесипп.

— А есть ли у нее щенята?

— Да, тоже злые.

— А их отец, конечно, собака же?

— Я даже видел, как он занимается с самкой.

— И этот отец тоже твой?

— Конечно.

— Значит, ты утверждаешь, что твой отец — собака и ты брат щенят!

Смешно, если и не Ктесиппу, то всем окружающим, ведь такие беседы обычно происходили при большом стечении народа.

Какая же ошибка поставила в тупик Ктесиппа?

Здесь заключение не вытекает из принятых посылок. Чтобы убедиться в этом, достаточно слегка переформулировать посылки, не меняя их содержания: «Этот пес принадлежит тебе; он является отцом». Что можно вывести из этой информации? Только высказывание «Этот пес принадлежит тебе и он является отцом», но никак не «Он твой отец».

Обычная для разговорного языка сокращенная форма выражения заводит в тупик и в следующем рассуждении.

— Скажи, — обращается софист к молодому любителю споров, — может одна и та же вещь иметь какое-то свойство и не иметь его?

— Очевидно, нет.

— Посмотрим. Мед сладкий?

-Да.

— И желтый тоже?

— Да, мед сладкий и желтый. Но что из этого?

— Значит, мед сладкий и желтый одновременно. Но желтый — это сладкий или нет?

— Конечно, нет. Желтый — это желтый, а не сладкий.

— Значит, желтый — это не сладкий?

— Конечно.

— О меде ты сказал, что он сладкий и желтый, а потом согласился, что желтый не значит сладкий, и потому как бы сказал, что мед является и сладким, и несладким одновременно. А ведь вначале ты твердо говорил, что ни одна вещь не может и обладать, и не обладать каким-то свойством.

Конечно, софисту не удалось доказать, что мед имеет противоречащие друг другу свойства, являясь сладким и несладким вместе. Подобные утверждения несовместимы с логическим законом противоречия, и их вообще невозможно доказать. Но за счет чего создается все-таки видимость убедительности данного рассуждения?

Она связана с подменой софистом выражения «Быть желтым не значит быть сладким» выражением «Быть желтым значит не быть сладким». Но это совершенно разные выражения. Верно, что желтое не обязательно является сладким, но неверно, что желтое — непременно несладкое. Подмена происходит почти незаметно, когда рассуждение протекает в сокращенной форме. Но стоит развернуть сокращенное «желтый — это не сладкий», как эта подмена становится явной.

В софизме «Рогатый» обыгрывается двусмысленность выражения «то, что не терял». Иногда оно означает «то, что имел и не потерял», а иногда просто «то, что не потерял, независимо от того, имел или нет». Можно, например, спросить человека: «Не вы ли потеряли зонтик?», не зная заранее, был у него зонтик или нет. В посылке «Что ты не терял, то имеешь» оборот «то, что ты не терял» должен означать «то, что ты имел и не потерял», иначе эта посылка окажется ложной. Но во второй посылке это значение уже не проходит: высказывание «Рога — это то, что ты имел и не потерял» является ложным.

Вот еще несколько софизмов для самостоятельного размышления.

«Сидящий встал; кто встал, тот стоит; значит, сидящий стоит».

«Но когда говорят: “камни, бревна, железо”, то ведь это — молчащие, а говорят!»

«2 и 3 — четное и нечетное числа; поскольку 2 и 3 в сумме дают 5, то 5 — это четное и одновременно нечетное число; значит, 5 — внутренне противоречивое число».

«— Знаете ли вы, о чем я сейчас хочу вас спросить?» — «Нет». — «Неужели вы не знаете, что лгать — нехорошо?» — «Конечно, знаю...» — «Но именно об этом я и собирался вас спросить, а вы ответили, что не знаете; выходит, что вы знаете то, чего вы не знаете».

Употребление софизмов с целью обмана заставляет относиться к ним с осуждением. Однако не следует забывать, что софизмы — не только приемы интеллектуального мошенничества. Они могут играть и другую роль.

В древности софизмы были прежде всего своеобразной формой осознания и словесного выражения проблемной ситуации.

Первым на эту сторону дела обратил внимание в начале прошлого века Гегель. Он проанализировал ряд старых софизмов и вскрыл те реальные проблемы, которые поднимались ими.

Большое число софизмов обыгрывает тему скачкообразного характера изменения и развития. Постепенное, незаметное, чисто количественное изменение какого-то объекта не может продолжаться бесконечно. В определенный момент оно достигает своего предела, происходит резкое качественное изменение — скачок — и объект переходит в другое качество. Например, при температуре от 0 до 100°С вода представляет собой жидкость. Постепенное нагревание ее заканчивается тем, что при 100°С она закипает и резко, скачком переходит в другое качественное состояние — превращается в пар.

Вопросы софистов: «Создает ли прибавление одного зерна к уже имеющимся зернам кучу?», «Становится ли хвост лошади голым, если вырвать из него один волос?» — кажутся наивными. Но в них, говорит Гегель, находит свое выражение попытка древних греков представить наглядно скачкообразность изменения.

Многие софизмы поднимали проблему текучести, изменчивости окружающего мира и в своеобразной форме указывали на трудности, связанные с отождествлением объектов в потоке непрерывного изменения.

«Взявший взаймы, — говорит древний софист, — теперь уже ничего ко должен, так как он стал другим», «Приглашенный вчера на обед приходит сегодня непрошенным, так как он уже другое лицо» — здесь опять-таки речь не о займах и обедах, а о том, что всеобщая изменчивость вещей постоянно сталкивает нас с вопросом: остался рассматриваемый предмет тем же самым или же он настолько переменился, что его надо считать другим?

Очень часто софизмы ставят в неявной форме проблему доказательства. Что представляет собой доказательство, если можно придать видимость убедительности нелепым утверждением, явно не совместимым с фактами? Например, убедить человека в том, что у него есть рога, копыта или хвост, что он произошел от собаки и т.п.

Сформулированные в тот период, когда науки логики еще не было, древние софизмы прямо ставили вопрос о необходимости ее построения. Прямо в той мере, в какой это вообще возможно для софистического способа постановки проблем. Именно с софизмов началось осмысление и изучение доказательства и опровержения. И в этом плане софизмы непосредственно содействовали возникновению особой науки о правильном, доказательном мышлении.

Не может быть, конечно, речи о реабилитации или таком-то оправдании тех рассуждений, которые преследуют цель выдать ложь за истину, используя для этого логические или иные ошибки. Нужно, однако, помнить о том, что слово «софизм» имеет, кроме этого современного и хорошо устоявшегося смысла, еще и иное значение. В этом значении софизм представляет собой неизбежную на определенном этапе развития мышления форму постановки проблем.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

fil.wikireading.ru

Тема 28. Логические ошибки и парадоксы

Министерство образования Республики Беларусь

БГУИР

Факультет заочного обучения

Кафедра: Философии

Контрольная работа №1

по дисциплине: «Логика»

| Выполнил студент гр.200102 Специальности РТ Штейнберг Александр Эдгарович | Проверил: _______________ (должность, ФИО проверяющего) Оценка: ________________ ________________________ (подпись) ________________________ (дата) | |

| Почтовый адрес: 220037 РБ, г. Витебск, ул. Г.Ивановского д.16, кв.56 тел: 8-0295190879 e-mail:[email protected] | ||

| 2012 | ||

План

1. Понятие логической ошибки и их виды. Содержательные и формаль-ные ошибки. Софизмы и паралогизмы.

2. Что такое парадокс?

Упражнения

1. Определите вид логической ошибки:

1.1. Лекарство, которое принимает больной, – это добро.

Чем больше добра, тем лучше

Значит, чем больше принимать лекарства, тем лучше.

1.2. Все европейские государства – члены Шенгенского союза. Значит, и Англия как европейская страна входит в Шенгенскую группу.

1.3. Все православные являются христианами. Все католики – тоже христиане. Значит, католики и православные – это одно и то же.

1. Понятие логической ошибки и их виды. Содержательные и формаль-ные ошибки. Софизмы и паралогизмы.

ЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ — ошибки, связанные с нарушением логической правильности рассуждений. Состоят в том, что утверждается истинность ложных суждений (либо ложность истинных суждений), или логически неправильные рассуждения рассматриваются как правильные (либо логически правильные рассуждения — как неправильные), или недоказанные суждения принимаются за доказанные (либо доказанные — за недоказанные), или, наконец, неверно оценивается осмысленность выражений (бессмысленные выражения принимаются за осмысленные либо осмысленные — за бессмысленные). Эти аспекты познавательных ошибок могут различным образом сочетаться друг с другом (напр., принятие бессмысленного суждения за осмысленное обычно бывает связано с убеждением в его истинности). Логические ошибки изучались уже Аристотелем в соч. “Опровержение софистических аргументов”. На этой основе в традиционной логике, начиная с трудов схоластов, было разработано подробное описание логических ошибок.

Ошибки бывают содержательными и формальными. Содержательные указывают на несоответствие мысли в той или иной её форме реальной действительности, а формальные – на нарушение законов и правил образования мысли. Формальная логика занимается преимущественно выявлением правильных форм рассуждения, хотя в индуктивных выводах и доказательствах она формулирует и содержательные правила.

Другой важной классификацией логических ошибок является их деление на паралогические и софистические.

1.1. Софизм - интеллектуальное мошенничество.

О софизмах обычно говорят вскользь и с очевидным осуждением. И в самом деле, стоит ли задерживаться и размышлять над такими, к примеру, рассуждениями:

<Сидящий встал; кто встал, тот стоит; следовательно, сидящий стоит>,

<Сократ - человек; человек - не то же самое, что Сократ; значит, Сократ - это нечто иное, чем Сократ>,

<Этот пес твой; он является отцом; значит, он твой отец>?

<Для того чтобы видеть, нет необходимости иметь глаза, так как без правого глаза мы видим, без левого тоже видим; кроме правого и левого, других глаз у нас нет, поэтому ясно, что глаза не являются необходимыми для зрения>!

Софизм «рогатый» стал знаменитым еще в Древней Греции. И сейчас он кочует из энциклопедии в энциклопедию в качестве «образцового». С его помощью можно уверить каждого, что он рогат: «Что ты не терял, то имеешь; рога ты не терял; значит, у тебя рога».Впрочем, рога - это мелочь в сравнении с тем, что вообще может быть доказано с помощью этого и подобных ему рассуждений. Убедить человека в том, что у него есть рога, копыта и хвост, или что любой, произвольно взятый отец, в том числе и не являющийся вообще человеком, - это как раз его отец и т.д., можно только посредством обмана или злоупотребления доверием. А это и есть, как говорит уголовный кодекс, мошенничество. Не случайно учитель императора Нерона древнеримский философ Сенека в своих «Письмах» говоря о мнимой убедительности софизмов сравнивал их с искусством фокусников: мы не можем сказать, как совершаются их манипуляции, хотя твердо знаем, что все делается совсем не так, как нам кажется. Бэкон сравнивал того, кто прибегает к софизмам, с лисой, которая хорошо петляет, а того, кто раскрывает софизмы, - с гончей, умеющей распутывать следы. Итак, Софизм представляет собой рассуждение, кажущееся правильным, но содержащее скрытую логическую ошибку и служащее для придания видимости истинности ложному заключению.

Софизм является особым приемом интеллектуального мошенничества, попыткой выдать ложь за истину и тем самым ввести в заблуждение. Отсюда "софист" в дурном значении - это человек, готовый с помощью любых, в том числе и недозволенных, приемов отстаивать свои убеждения, не считаясь с тем, верны они на самом деле или нет. Цель его - выдать ложь за истину. Прибегать к софизмам предосудительно, как и вообще обманывать и внушать ложную мысль.

Софизмы известны еще с античности, тогда они использовались для обоснования заведомых нелепостей, абсурда или парадоксальных положений, противоречащих общепринятым представлениям. В Древней Греции софистика считалась искусством. Вернее, не сама софистика, умение побеждать в спорах, естественно используя софистику. Этому «искусству» даже обучали в специальных школах.

Возникновение софизмов обычно связывается с философией софистов (Древняя Греция, V-IV вв. до новой эры), которая их обосновывала и оправдывала. Однако софизмы существовали задолго до философов-софистов, а наиболее известные и интересные были сформулированы позднее в сложившихся под влиянием Сократа философских школах. Термин <софизм> впервые ввел Аристотель, охарактеризовавший софистику как мнимую, а не действительную мудрость. К софизмам им были отнесены и апории Зенона, направленные против движения и множественности вещей, и рассуждения собственно софистов, и все те софизмы, которые открывались в других философских школах. Это говорит о том, что софизмы не были изобретением одних софистов, а являлись скорее чем-то обычным для многих школ античной философии.

Можно выделить три эпохи софистики:

. Классическая (древняя) софистика (V - 1 - я половина IVв.до н. э.)

. Новая софистика (II - нач. IIIв.н.э.). Основные представители - Лукиан Самосатский, Флавий Филострат и др.

. Поздняя софистика ( IVв.н.э.). Основные представители - Либаний, Юлиан Отступник.

Вторая и третья софистики назывались лишь по аналогии с классической и представляли собой подражательные литературные течения, стремившиеся реставрировать идеи и стиль классических софистов.

К наиболее старшим софистам (2 -я половинаVв. До н.э.) относятся Протагор Абдерский, Горий из Леонтий, Продик Кеосский, Критий Афинский.

К наиболее известным младшим софистам(1 -я половина IV в. До н. э.) относятся Ликофрон, Алкидамант, Фрасимах. Софизмы существуют и обсуждаются более двух тысячелетий, причем острота их обсуждения не снижается с годами. Когда были сформулированы первые софизмы, о правилах логики не было известно. Говорить в этой ситуации об умышленном нарушении законов и правил логики можно только с натяжкой. Тут что-то, другое. Ведь несерьезно предполагать, что с помощью софизма <Рогатый> можно убедить человека, что он рогат. Сомнительно также, что с помощью софизма <Лысый> кто-то надеялся уверить окружающих, что лысых людей нет. Невероятно, что софистическое рассуждение способно заставить кого-то поверить, что его отец - пес. Речь здесь, очевидно, идет не о <рогатых>, <лысых> и т.п., а о чем-то совершенно ином и более значительном. И как раз, чтобы подчеркнуть это обстоятельство, софизм формулируется так, что его заключение является заведомо ложным, прямо и резко противоречащим фактам.

Примеры софизмов:

Девушка - не человек.

Доказательство от противного. Допустим, девушка - человек. Девушка - молодая, значит - молодой человек. Молодой человек - это парень. Противоречие. Значит девушка - не человек.

Полупустое и полуполное.

Полупустое есть то же, что и полуполное. Если равны половины, значит, равны и целые. Следовательно, пустое есть то же, что и полное.

Не знаешь то, что знаешь.

«Знаешь ли ты то, о чем я хочу тебя спросить?» - «Нет». -« Знаешь ли ты, что добродетель есть добро?» - «Знаю». - «Об этом я хотел спросить тебя. А ты, выходит, не знаешь то, что знаешь».

Лекарства

Лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше добра, тем лучше. Значит, лекарств нужно принимать как можно больше.

Вор

Вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хорошего есть хорошее дело. Следовательно, вор желает хорошего.

Софизм «Куча»:

Разница между кучей и не - кучей не в 1-ой песчинке.

Пусть у нас есть куча песка. Начинаем из нее брать каждый раз по одной песчинке. Продолжаем этот процесс. Если 100 песчинок - куча, то 99 - тоже куча и т.д.….10 - куча, 9 - куча…3 - куча, 2 - куча, 1 - куча. Итак: суть софизма в том, что количественные изменения не приводят к качественным изменениям.

( софизм «лысый» по аналогии) - Скажи, - обращается софист к молодому любителю споров, - может одна и та же вещь иметь какое-то свойство и не иметь его?

Очевидно, нет.

Посмотрим. Мед сладкий?

Да.

И желтый тоже?

Да, мед сладкий и желтый. Но что из этого?

Значит, мед сладкий и желтый одновременно. Но желтый - это сладкий или нет?

Конечно, нет. Желтый - это желтый, а не сладкий.

Значит, желтый - это не сладкий?

Конечно.

О меде ты сказал, что он сладкий и желтый, а потом согласился, что желтый значит не сладкий, и потому как бы сказал, что мед является сладким и не сладким одновременно. А ведь вначале ты твердо говорил, что ни одна вещь не может и обладать и не обладать каким-то свойством.

Отец - собака

Платон описывает, как два софиста запутывают простодушного человека по имени Ктесипп.

Скажи-ка, есть ли у тебя собака?

И очень злая, - отвечал Ктесипп.

А есть ли у нее щенята?

Да, тоже злые.

А их отец, конечно, собака же?

Я даже видел, как он занимается с самкой.

И этот отец тоже твой?

Конечно.

Значит, ты утверждаешь, что твой отец - собака и ты брат щенят!

Чем больше

Чем больше я пью водки, тем больше у меня трясутся руки. Чем больше у меня трясутся руки, тем больше я спиртного проливаю. Чем больше я спиртного проливаю, тем меньше я пью. Следовательно, чтобы пить меньше, надо пить больше.

Математические софизмы.

Имеем числовое тождество: 4:4=5:5;вынесем из каждой части общий множитель: 4(1:1)=5(1:1). Числа в скобках равны, значит, 4=5, а отсюда следует, что и 2*2=5.

1.2. Паралогизмы ( др. - греч- ложное умозаключение) - непреднамеренная логическая ошибка.

Аристотель называл паралогизмом всякое ложное доказательство за исключением термина софизма, то есть намеренного ложного доказательства.

Паралогизм представляет собой ложный (ошибочный) по форме, то есть неправильно построенный вывод.Паралогизмами изобилует речь многих людей. Умозаключения, даже, казалось бы, правильно построенные, в конце искажаются, образуя следствие, не соответствующее действительности. Паралогизмы, несмотря на то что допускаются неумышленно, все же часто используются в своих целях. Можно назвать это подгонкой под результат. Не осознавая, что делает ошибку, человек в таком случае выводит следствие, которое соответствует его мнению, и отбрасывает все остальные версии, не рассматривая их. Принятое следствие считается истинным и никак не проверяется. Последующие аргументы также искажаются для того, чтобы больше соответствовать выдвинутому тезису. При этом, как уже было сказано выше, сам человек не сознает, что делает логическую ошибку, считает себя правым (более того, сильнее подкованным в логике).

studfiles.net

Глава 3

Софизмы

§ 3. Софизмы и зарождение логики

Очень многие софизмы выглядят как лишенная смысла и цели игра с языком; игра, опирающаяся на многозначность языковых выражений, их неполноту, недосказанность, зависимость их значений от контекста и т.д. Эти софизмы кажутся особенно наивными и несерьезными.

Платон описывает, как два софиста запутывают простодушного человека по имени Ктесипп.

— Скажи-ка, есть ли у тебя собака?

— И очень злая, — отвечал Ктесипп.

— А есть ли у нее щенята?

— Да, тоже злые.

— А их отец, конечно, собака же?

— Я даже видел, как он занимается с самкой.

— И этот отец тоже твой?

— Конечно.

— Значит, ты утверждаешь, что твой отец — собака и ты брат щенят!

Смешно, если и не Ктесиппу, то всем окружающим, ведь такие беседы обычно проходили при большом стечении народа. Но только ли смешно?

Или доказательство того, что глаза не нужны для зрения, поскольку, закрыв любой из них, мы продолжаем видеть. Только ли комичная ерунда здесь?

Или такое рассуждение:

«Тот, кто лжет, говорит о деле; о котором идет речь, или не говорит о нем; если он говорит о деле, он не лжет; если он не говорит о деле, он говорит о чем-то несуществующем, а о нем невозможно ни мыслить, ни говорить».

Софизмы и логический анализ языка

Эту игру понятиями Платон представлял просто как смешное злоупотребление языком и сам, придумывая софизмы, не раз показывал софистам, насколько легко подражать их искусству играть словами. Но нет ли здесь и второго, более глубокого и серьезного плана? Не вытекает ли отсюда интересная для логики мораль?

И, как это ни кажется поначалу странным, такой план здесь определенно есть и такую мораль, несомненно, можно извлечь. Нужно только помнить, что эти и подобные им рассуждения велись очень давно. Так давно, что не было даже намеков на существование особой науки о доказательстве и опровержении, не были открыты ни законы логики, ни сама идея таких законов.

Все эти софистические игры и шутки, несерьезность и увертливость в споре, склонность отстаивать самое нелепое положение и с одинаковой легкостью говорить «за» и «против» любого тезиса, словесная эквилибристика, являющаяся вызовом как обычному употреблению языка, так и здравому смыслу, — все это только поверхность, за которой скрывается глубокое и серьезное содержание. Оно не осознавалось ни самими софистами, ни их противниками, включая Платона и Аристотеля, но оно очевидно сейчас.

В софистике угас интерес к вопросу, как устроен мир, но осталась та же мощь абстрагирующей деятельности, какая была у предшествующих философов. И одним из объектов этой деятельности стал язык. В софистических рассуждениях он подвергается всестороннему испытанию, осматривается, ощупывается, переворачивается с ног на голову и т.д. Это испытание языка действительно напоминает игру, нередко комичную и нелепую для стороннего наблюдателя, но в основе своей подобную играм подрастающих хищников, отрабатывающих в них приемы будущей охоты. В словесных упражнениях, какими были софистические рассуждения, неосознанно отрабатывались первые, конечно, еще неловкие приемы логического анализа языка и мышления.

Обычно Аристотеля, создавшего первую последовательную логическую теорию, рисуют как прямого и недвусмысленного противника софистов во всех аспектах. В общем это так. Однако в отношении логического анализа языка он был прямым продолжателем начатого ими дела. И можно сказать, что, если бы не было Сократа и софистов, не создалось бы почвы для научного подвига создания логики.

Софисты придавали исключительное значение человеческому слову и первыми не только подчеркнули, но и показали на деле его силу. «Слово, — говорил софист Горгий, — есть великий властелин, который, обладая весьма малым и совершенно незаметным телом, совершает чудеснейшие дела. Ибо оно может и страх изгнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, и сострадание пробудить... То же самое значение имеет сила слова в отношении к настроению души, какую сила лекарства относительно природы тел. Ибо подобно тому, как из лекарств одни изгоняют из тела одни соки, другие иные, и одни из них устраняют болезнь, а другие прекращают жизнь, точно так же и из речей одни печалят, другие радуют, третьи устрашают, четвертые ободряют, некоторые же отравляют и околдовывают душу, склоняя ее к чему-нибудь дурному».

Язык, являвшийся до софистов только незаметным стеклом, через которое рассматривается мир, со времени софистов впервые стал непрозрачным. Чтобы сделать его таким, а тем самым превратить его в объект исследования, необходимо было дерзко и грубо обращаться с устоявшимися и инстинктивными правилами его употребления. Превращение языка в серьезный предмет особого анализа, в объект систематического исследования было первым шагом в направлении создания науки логики.

Важным является также типичное для софистов подчеркнуто формальное отношение к языку. Отрывая мысль от ее объекта, они отодвигают в сторону вопрос о соответствии ее этому объекту и замыкают мысль, потерявшую интерес к действительности и истине, только на слове. Как раз на этом пути, на пути преимущественного структурного восприятия языка и отвлечения от выражаемого им содержания, и возникло центральное понятие логики, понятие о чистой, или логической, форме мысли.

«...О чем бы ни шла речь, — говорит о софистах Платон, — об истинном или ложном, они опровергали все совершенно одинаково». Со всех, пожалуй, точек зрения такое поведение предосудительно, кроме одной, именно той, что связана с логической формой. Выявление этой формы требует как раз полного отвлечения от конкретного содержания и, таким образом, от вопроса об истине. В идее аргументации с равной силой «за» и «против» любого положения, идее, проводимой сознательно и последовательно, можно усматривать зародыш основного принципа формальной логики: правильность рассуждения зависит только от его формы, и ни от чего иного. Она не зависит, в частности, от существования или не существования обсуждаемого объекта, от его ценности или никчемности и т.д. Она не зависит и от истинности или ложности входящих в рассуждение утверждений, эта мысль смутно просматривается как будто за вольным обращением софистов с истиной и ложью.

Софизмы и противоречивое мышление

В софизмах есть смутное предвосхищение многих конкретных законов логики, открытых гораздо позднее. Особенно часто обыгрывается в них тема недопустимости противоречий в мышлении.

— Скажи, — обращается софист к молодому любителю споров, — может одна и та же вещь иметь какое-то свойство и не иметь его?

— Очевидно, нет.

— Посмотрим. Мед сладкий?

— Да.

— И желтый тоже?

— Да, мед сладкий и желтый. Но что из этого?

— Значит, мед сладкий и желтый одновременно. Но желтый — это сладкий или нет?

— Конечно, нет. Желтый — это желтый, а не сладкий.

— Значит, желтый — это не сладкий?

— Конечно.

— О меде ты сказал, что он сладкий и желтый, а потом согласился, что желтый значит не сладкий, и потому как бы сказал, что мед является сладким и не сладким одновременно. А ведь вначале ты твердо говорил, что ни одна вещь не может и обладать и не обладать каким-то свойством.

Конечно, софисту не удалось доказать, что мед имеет противоречащие друг другу свойства, являясь сладким и несладким вместе. Подобные утверждения невозможно доказать: они несовместимы с логическим законом противоречия, говорящим, что высказывание и его отрицание («мед сладкий» и «мед не является сладким») не могут быть истинными одновременно.

И вряд ли софист всерьез стремится опровергнуть данный закон. Он только делает вид, что нападает на него, ведь он упрекает собеседника, что тот путается и противоречит себе. Такая попытка оспорить закон противоречия выглядит скорее защитой его. Ясной формулировки закона здесь, разумеется нет, речь идет только о приложении его к частному случаю.

«Софисты», — пишет французский историк философии Э. Гратри, — это те, которые не допускают ни в умозрении, ни в практике той основной и необходимой аксиомы разума, что невозможно и утверждать и отрицать одно и то же, в одно и то же время, в одном и том же смысле и в одном и том же отношении».

Очевидно, что это совершенно несправедливое обвинение. Актерство софистов, разыгрывание ими сомнения в справедливости приложений закона противоречия принимаются Э. Гратри за чистую монету. Когда софист говорит от себя, а не по роли, что, впрочем, бывает крайне редко, он вовсе не кажется защитником противоречивого мышления. В диалоге «Софист» Платон замечает, что испытание мыслей на противоречивость является несомненным требованием справедливости. Эта мысль Платона является только повторением утверждения софиста Горгия.

Таким образом, софизмы древних, сформулированные еще в тот период, когда логики как теории правильного рассуждения еще не было, в большинстве своем прямо ставят вопрос о необходимости ее построения. Прямо в той мере, в какой это вообще возможно для софистического способа постановки проблем. Именно с софистов началось осмысление и изучение доказательства и опровержения. И в этом плане они явились прямыми предшественниками Аристотеля.

Софизмы как особая форма постановки проблем

Чаще всего анализ софизма не может быть завершен раскрытием логической или фактической ошибки, допущенной в нем. Это как раз самая простая часть дела. Сложнее уяснить проблемы, стоящие за софизмом, и тем самым раскрыть источник недоумения и беспокойства, вызываемого им, и объяснить, что придает ему видимость убедительного рассуждения.

В обычном представлении и в специальных работах, касающихся развития науки, общим местом является положение, что всякое исследование начинается с постановки проблемы. Последовательность «проблема — исследование — решение» считается приложимой ко всем стадиям развития научных теорий и ко всем видам человеческой деятельности. Хорошая, то есть ясная и отчетливая, формулировка задачи рассматривается как непременное условие успеха предстоящего исследования или иной деятельности.

Все это ясно, но лишь применительно к развитым научным теориям и достаточно стабилизировавшейся и отработанной деятельности. В теориях, находящихся на начальных этапах своего развития и только нащупывающих свои основные принципы, выдвижение и уяснение проблем во многом совпадает и переплетается с самим процессом исследования и не может быть однозначно отделено от него. Аналогично в случае других видов человеческой деятельности.

В обстановке, когда нет еще связной, единой и принятой большинством исследователей теории, твердой в своем ядре и развитой в деталях, проблемы ставятся во многом в расчете на будущую теорию. И они являются столь же расплывчатыми и неопределенными, как и те теоретические построения и сведения, в рамках которых они возникают.

Эту особую форму выдвижения проблем можно назвать парадоксальной, или софистической. Она подобна в своем существе тому способу, каким в античности поднимались первые проблемы, касающиеся языка и логики.

Отличительной особенностью софизма является его двойственность, наличие, помимо внешнего, еще и определенного внутреннего содержания. В этом он подобен символу и притче.

Подобно притче, внешне софизм говорит о хорошо известных вещах. При этом рассказ обычно строится так, чтобы поверхность не привлекала самостоятельного внимания и тем или иным способом — чаще всего путем противоречия здравому смыслу — намекала на иное, лежащее в глубине содержание. Последнее, как правило, неясно и многозначно. Оно содержит в неразвернутом виде, как бы в зародыше, проблему, которая чувствуется, но не может быть сколь нибудь ясно сформулирована до тех пор, пока софизм не помещен в достаточно широкий и глубокий контекст. Только в нем она обнаруживается в сравнительно отчетливой форме. С изменением контекста и рассмотрением софизма под углом зрения иного теоретического построения обычно оказывается, что в том же софизме скрыта совершенно иная проблема.

В русских сказках встречается мотив очень неопределенного задания. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Как это ни удивительно, однако герой, отправляясь «неизвестно куда», находит именно то, что нужно. Задача, которую ставит софизм, подобна этому заданию, хотя и является намного более определенной.

В притче «Перед параболами» Ф.Кафка пишет: «Слова мудрецов подобны параболам. Когда мудрец говорит: «Иди туда», то он не имеет в виду, что ты должен перейти на другую сторону. Нет, он имеет в виду некое легендарное «Там», нечто, чего мы не знаем, что и он сам не мог бы точнее обозначить». Это точная характеристика софизма как разновидности притчи. Нельзя только согласиться с Кафкой, что «все эти параболы означают только одно — непостижимое непостижимо». Содержание софизмов разностороннее и глубже, и оно, как показывает опыт их исследования, вполне постижимо. В заключение обсуждения проблем, связанных с софизмами, необходимо подчеркнуть, что не может быть и речи о реабилитации или каком-то оправдании тех рассуждений, которые преследуют цель выдать ложь за истину, используя для этого логические или семантические ошибки.

Речь идет только о том, что слово «софизм» имеет, кроме этого современного и хорошо устоявшегося смысла, еще и иной смысл. В этом другом смысле софизм представляет собой неизбежную на определенном этапе развития теоретического мышления форму постановки проблем. Сходным образом и само слово «софист» означает не только «интеллектуального мошенника», но и философа, впервые задумавшегося над проблемами языка и логики.

Все в истории повторяется, появляясь в первый раз как трагедия, а во второй — как фарс. Перефразируя этот афоризм, можно сказать, что софизм, впервые выдвигающий некоторую проблему, является, в сущности, трагедией недостаточно зрелого и недостаточно знающего ума", пытающегося как-то понять то, что он пока не способен выразить даже в форме вопроса. Софизм, вуалирующий известную и, возможно, уже решенную проблему, повторяющий тем самым то, что уже пройдено, является, конечно, фарсом.

eop.narod.ru